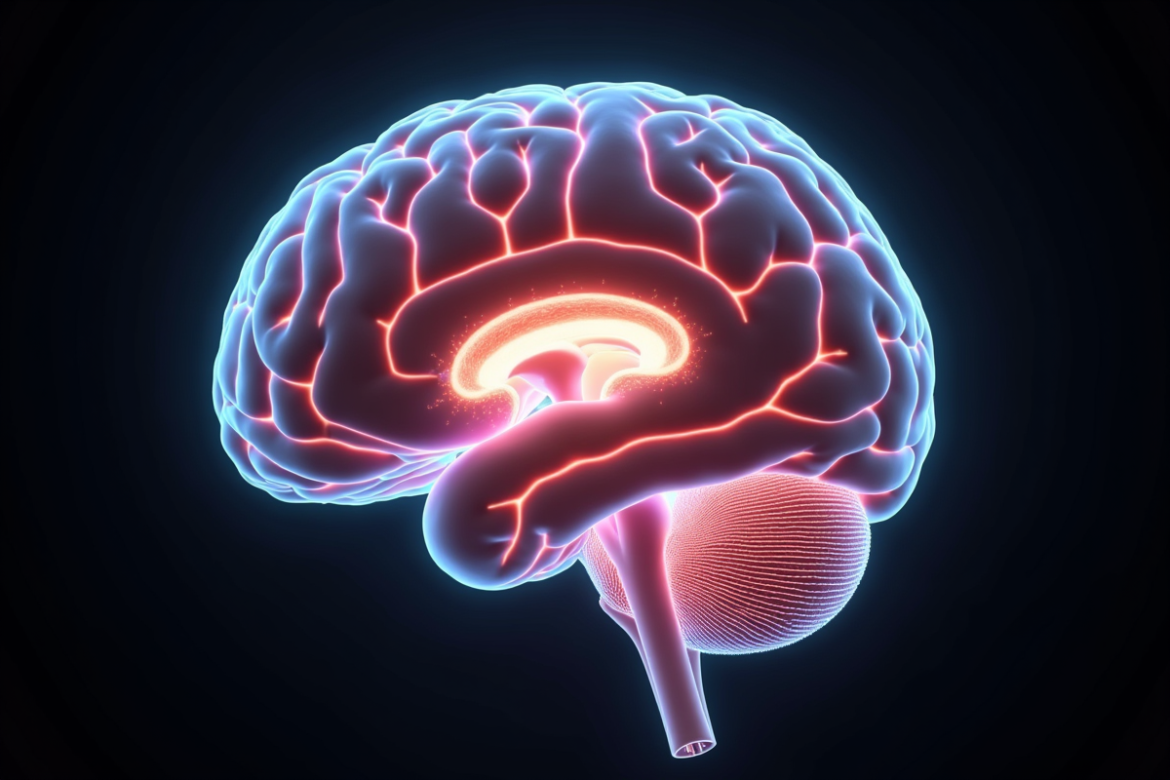

Au cœur du système nerveux central, les ventricules cérébraux jouent un rôle essentiel et souvent méconnu. Situés au centre du cerveau, ces cavités interconnectées forment un réseau complexe permettant la circulation du liquide céphalorachidien (LCR). Ce liquide clair et incolore, produit principalement par les plexus choroïdes, a pour mission de protéger le cerveau et la moelle épinière en amortissant les chocs, mais aussi de faciliter l’élimination des déchets métaboliques.

Les ventricules latéraux, les plus grands et les plus connus, se prolongent par le troisième et le quatrième ventricule, assurant ainsi une distribution efficace du LCR. Ce processus de circulation continue est vital pour maintenir l’équilibre hydrique du cerveau et prévenir les pathologies telles que l’hydrocéphalie. Au-delà de leur fonction protectrice, les ventricules cérébraux et le liquide céphalorachidien contribuent aussi à la régulation de la pression intracrânienne et à la fourniture de nutriments essentiels aux cellules nerveuses.

A lire aussi : Origine et causes du cancer du pancréas

Plan de l'article

Anatomie des ventricules cérébraux

L’anatomie des ventricules cérébraux révèle une structure complexe et fascinante. Ces cavités remplies de liquide céphalorachidien se composent de quatre ventricules principaux :

- Les ventricules latéraux : situés dans chaque hémisphère cérébral, leur forme en C inversé permet une vaste distribution du LCR. Ils se connectent au troisième ventricule via les foramina interventriculaires (ou trous de Monro).

- Le troisième ventricule : situé au centre du cerveau, il est bordé par les structures diencéphaliques comme le thalamus et l’hypothalamus. Sa fine cavité joue un rôle clé dans la circulation du LCR vers le quatrième ventricule.

- Le quatrième ventricule : situé entre le tronc cérébral et le cervelet, il est fondamental pour la distribution finale du LCR vers l’espace sous-arachnoïdien, qui entoure le cerveau et la moelle épinière.

Les parois des ventricules sont tapissées par l’épendyme, un tissu neuroglial qui contribue à la production et à la régulation du LCR. Les plexus choroïdes, des structures riches en vaisseaux sanguins et situées dans chaque ventricule, sécrètent le liquide céphalorachidien à un rythme constant.

A voir aussi : Symptômes de douleur liés au cancer du pancréas

| Ventricule | Localisation | Connexion |

|---|---|---|

| Ventricules latéraux | Hémisphères cérébraux | Foramina interventriculaires |

| Troisième ventricule | Diencéphale | Aqueduc de Sylvius |

| Quatrième ventricule | Entre le tronc cérébral et le cervelet | Canal central de la moelle épinière |

Le réseau de ventricules cérébraux est donc une pièce maîtresse dans la circulation et la régulation du liquide céphalorachidien, assurant ainsi un environnement optimal pour les fonctions cérébrales.

Production et circulation du liquide céphalorachidien

Le liquide céphalorachidien (LCR) joue un rôle fondamental dans la protection et le fonctionnement du système nerveux central. Produit principalement par les plexus choroïdes situés dans les ventricules cérébraux, le LCR est sécrété à un rythme d’environ 500 ml par jour.

Production

Les plexus choroïdes sont des structures riches en vaisseaux sanguins et en cellules épendymaires spécialisées. Ils filtrent le plasma sanguin pour produire un liquide clair et incolore, le LCR. Ce dernier circule ensuite à travers les ventricules cérébraux et dans l’espace sous-arachnoïdien.

Circulation

La circulation du LCR suit un parcours bien défini :

- Le LCR est d’abord produit dans les ventricules latéraux et passe par les foramina interventriculaires pour atteindre le troisième ventricule.

- Du troisième ventricule, il s’écoule via l’aqueduc de Sylvius pour rejoindre le quatrième ventricule.

- Il passe à travers les ouvertures médianes et latérales du quatrième ventricule pour pénétrer dans l’espace sous-arachnoïdien, où il enveloppe le cerveau et la moelle épinière.

Réabsorption

La réabsorption du LCR se fait principalement au niveau des granulations arachnoïdiennes, petites excroissances situées dans les sinus veineux de la dure-mère. Ce processus permet de maintenir une pression intracrânienne stable et d’éliminer les déchets métaboliques du système nerveux central.

Le LCR joue ainsi un rôle protecteur, nutritif et régulateur essentiel pour le cerveau et la moelle épinière, assurant un environnement stable pour les fonctions neurales.

Fonctions du liquide céphalorachidien

Le liquide céphalorachidien (LCR) remplit plusieurs fonctions essentielles pour le bon fonctionnement du système nerveux central. Protection : Le LCR agit comme un coussin protecteur, absorbant les chocs et réduisant les risques de lésions cérébrales en cas de traumatismes crâniens. En enveloppant le cerveau et la moelle épinière, il amortit les mouvements brusques.

Nutrition : Le LCR transporte les nutriments essentiels et les hormones vers les cellules nerveuses. Il permet aussi l’élimination des déchets métaboliques, contribuant ainsi à la régulation de l’environnement chimique du cerveau.

Homéostasie : Le LCR joue un rôle fondamental dans le maintien de l’équilibre ionique et de la pression intracrânienne. Il permet de réguler les variations de volume et de composition des fluides corporels environnants.

Rôle diagnostique

Le LCR est souvent prélevé pour des analyses médicales à travers une ponction lombaire. Ces analyses permettent de détecter diverses pathologies telles que les infections, les hémorragies ou les maladies neurodégénératives. Les modifications de la composition du LCR peuvent être des indicateurs précoces de maladies neurologiques.

Circulation et drainage

La circulation continue du LCR garantit une distribution homogène des nutriments et une évacuation efficace des déchets. Le drainage se fait principalement par les granulations arachnoïdiennes, permettant une réabsorption dans le système veineux.

Le rôle multifonctionnel du LCR, de la protection mécanique à la régulation métabolique, en fait un élément indispensable au maintien de la santé cérébrale.

Pathologies associées aux ventricules cérébraux

Les ventricules cérébraux peuvent être le siège de diverses pathologies, souvent graves et nécessitant une prise en charge rapide. Hydrocéphalie : Cette affection se caractérise par une accumulation excessive de liquide céphalorachidien (LCR) dans les ventricules, entraînant une augmentation de la pression intracrânienne. Les causes peuvent être congénitales ou acquises, telles que des tumeurs ou des infections. Les symptômes incluent des maux de tête, des nausées et des troubles cognitifs.

Tumeurs ventriculaires : Les tumeurs situées dans les ventricules cérébraux peuvent obstruer la circulation du LCR, provoquant une hydrocéphalie secondaire. Les types de tumeurs varient, allant des astrocytomes aux épendymomes. Le diagnostic repose souvent sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et le traitement peut inclure la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie.

Hémorragies intraventriculaires : Fréquentes chez les nouveau-nés prématurés, ces hémorragies résultent de la rupture des vaisseaux sanguins situés dans les ventricules. Elles peuvent aussi survenir chez les adultes à la suite de traumatismes ou d’hypertension intracrânienne. Les complications incluent l’hydrocéphalie et des lésions cérébrales permanentes.

Infections : Les infections du système nerveux central, telles que la méningite, peuvent aussi affecter les ventricules cérébraux. La présence d’agents pathogènes dans le LCR peut entraîner une inflammation des parois ventriculaires, avec des symptômes comme la fièvre, les maux de tête et les troubles neurologiques.

Les pathologies affectant les ventricules cérébraux nécessitent une vigilance constante et une intervention rapide pour limiter les complications et préserver la fonction cérébrale.